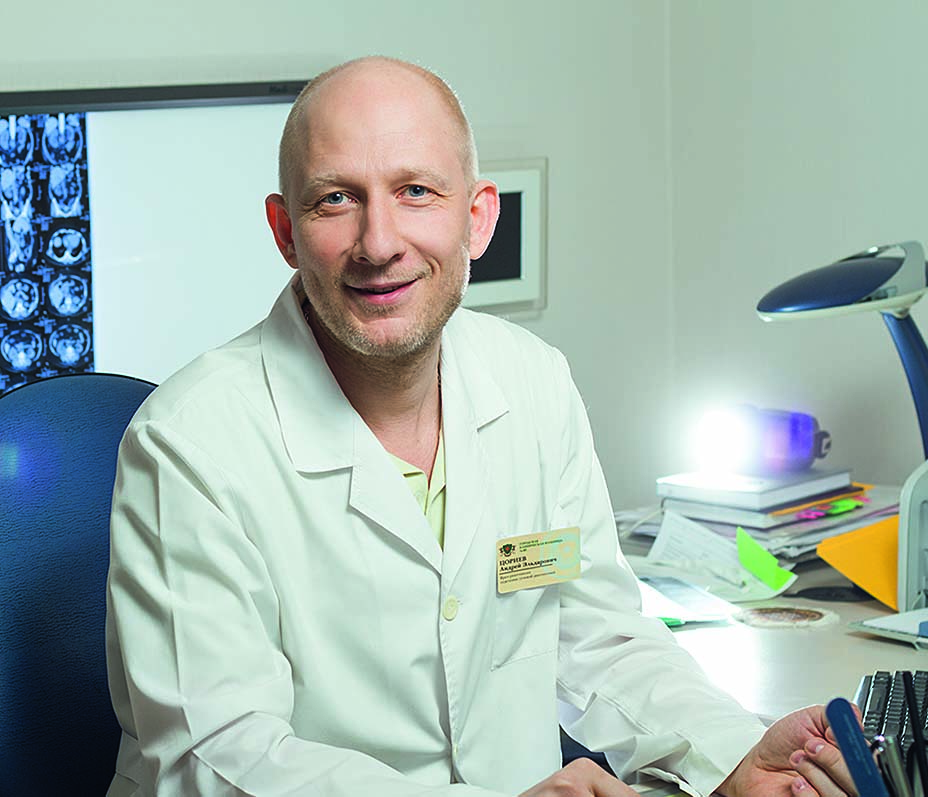

Текст: Любава Новикова

Фото: Кирилл Павлов

У Андрея Цориева есть хобби — фотография, и в Екатеринбурге, где он работает, пару лет назад прошла его персональная выставка. Однако по роду деятельности Андрею все же чаще приходится снимать не пейзажи и не уличные сценки. Он врач-рентгенолог, и, по его словам, сходство у рентгена, магнитно-резонансной и компьютерной томографии с фотографией все же есть: «Технология съемки одинаковая, цифровая, а в рентгене еще и крайне важен ракурс: проекция не та — диагноза нет, проекция правильная — есть диагноз. Как и фотографы, мы используем умную технику, и среди нас тоже, к сожалению, есть специалисты, которые используют менее 10 % от ее возможностей, хотя могли бы задействовать все 100. И, как и фотографам, нам приходится не только соблюдать каноны, но и постоянно учиться и совершенствоваться, чтобы оставаться профессионалами своего дела».

Досье КС

Город: Екатеринбург

Должность: к.м.н., рентгенолог, специалист в области компьютерной и магнитно-резонансной томографии Областной клинической больницы № 1, консультант городской клинической больницы № 40, городских больниц № 9, 7, 23, 24, 33, государственных клиник Перми и Тюмени, главный специалист по лучевой диагностике Управления здравоохранения Екатеринбурга, ассистент кафедры лучевой диагностики Уральской государственной медицинской академии, член Радиологической ассоциации Северной Америки.

КС: Как Вы стали врачом?

Андрей: Врачом я стал, можно сказать, чисто случайно. Однажды мой одноклассник мне сказал: надоела эта школа, пойдем в училище! А школа — она в восьмом классе всем надоедает до такой степени, что не хочется даже думать. Так что я ему говорю: «Пойдем! В какое?». А он: «В медицинское, конечно, там же трупы, анатомия…». Мне эта идея понравилась, и с тех пор другой мысли по поводу того, кем стать, у меня в голове не было — только медиком.

Родителям удалось меня уговорить подождать два года и поступить сразу в институт. Я поступил с первого раза и до сих пор работаю врачом.

КС: Чтобы быть медиком, нужна моральная устойчивость. Не разочаровались?

Андрей: Для меня тогда это было экстремальным занятием. Когда нас впервые привели в анатомичку, произошло сразу два запомнившихся события: во‑первых, двое однокурсников упали в обморок, во‑вторых, мимо нас — всех таких красивых, в накрахмаленных халатах — прошел преподаватель, крича кому‑то: «Слышишь, ты там голову с отрезком шеи не видел?». А потом мы очень весело перекладывали трупы из формалиновой ванны на каталку и перевозили их в учебный класс. Конечно, для человека, которому 17 лет и которому нервная система позволяет это выдержать, это круто, и это гораздо интереснее рассказывать друзьям, чем про интегралы или про работу в архиве.

КС: Бравада бравадой, но как Вы специальность‑то выбрали свою?

Андрей: Мы оканчивали пятый курс, нужно было выбрать специализацию. И, естественно, я пошел в хирурги, потому что хирург — это, во‑первых, опять же круто, во‑вторых — радикальная возможность помочь пациенту здесь и сейчас. Хирургом хотели стать многие, там был конкурс, и меня уже взяли, но перед самым распределением мне девчонки-одногруппницы говорят: слушай, Цориев, у тебя же все из рук валится, какой из тебя хирург?! Я окинул мысленным взором свою жизнь и понял: действительно. Пошел в деканат, попросил переписать меня в терапевты. Кстати, на мое место взяли юношу, у которого оценки были хуже, чем у меня — сейчас это очень известный в городе врач.

КС: В компьютерную томографию позже пришли?

Андрей: Я окончил институт в 1993, и потом не знал, куда идти — работы для терапевтов не было. Устроился, можно сказать, по знакомству — родители позвонили своему другу, и главный врач больницы взял меня на работу. Так я стал неврологом Госпиталя ветеранов войн. А там у пациентов болезнь, как правило, одна — старость плюс обида на всех за то, что они пострадали в войну. И хотя иногда все же приходилось решать медицинские проблемы, это по большому счету было учреждение, где о ветеранах заботились как о людях, а не как о больных: нужно было их утешать, разговаривать с ними, оформлять разные социальные льготы и выходы на инвалидность. Мне там быстро надоело, но начальник госпиталя мне сказал: ты молодой специалист, отработай положенные по закону три года, а потом иди на все четыре стороны. Так что я никуда не ушел, а в этот госпиталь ветеранов купили магнитно-резонансный томограф. И я стал работать на нем, потому что, во‑первых, умел пользоваться компьютером, во‑вторых, знал английский язык, и, в‑третьих, 80 % исследований на МРТ до сих пор касаются нервных болезней и нейрохирургии.

КС: А зачем английский? Томограф был «недублированный»?

Андрей: Нет, томограф был как раз русский, а вот литературы, как работать на МРТ, на русском языке на тот момент не было. Мне повезло — наши зарубежные коллеги-друзья организовывали двухнедельный курс для врачей из Восточной Европы, и меня взяли на эти курсы. В результате, я две недели прожил в Австрии. Меня потрясло, насколько их медицина отличается от нашей: если у нас был один томограф в городе на 1,5 миллиона человек, то у них в больнице их было восемь на 1,5 тысячи коек. Так что когда я приехал оттуда, уже знал, в каком направлении надо работать — изу-чать иностранную литературу и воплощать в жизнь то, что в ней написано. Литература была двух видов — научная и учебная. Я начал с учебной, читал сам, рассказывал другим и в конце концов стал преподавателем.

КС: В Австрии остаться соблазна не было?

Андрей: Ну, во‑первых, кому я там сдался. А во‑вторых, у меня уже был опыт: еще не окончив институт, подавал документы на иммиграцию в Канаду, и мне пришел ответ — отказать. В-третьих, в Австрии я общался со многими врачами и выяснил, что их беспокоит следующее: небольшие зарплаты, дорогое жилье, много работы и начальство-сволочи — а в чем разница тогда между нами, собственно? С тех пор прошло 20 лет, и многое у нас изменилось — стало чище, люди стали приветливее, медицина сильно продвинулась. И теперь я думаю — не стал уезжать, и слава Богу, где родился, там и пригодился.

КС: Вернувшись из Австрии, Вы продолжили работать с ветеранами?

Андрей: От ветеранов я ушел в 1997 году, проработав три года. Перешел в самую крупную региональную клинику — областную больницу № 1, туда купили самый современный на тот момент магнитно-резонансный томограф, и я первые несколько месяцев был едва ли не единственным, кто хоть что‑то в нем понимал, — МРТ была тогда «темная лошадка». Поначалу было тяжело: в первый день я провел 17 исследований и чуть не скончался от утомления, а потом понял, что на смене их может быть и до 40, и до 50…

КС: Когда так много исследований, как не запутаться‑то в них?

Андрей: К счастью для врача и для больного, медицина — это в основном рутина, и отгадывать загадки, как у доктора Хауса, приходится далеко не каждый день. И хотя в крупных клиниках сложных случаев больше, но там и команда сильная, есть с кем посоветоваться. В институте мой наставник говорил, что плохой врач от хорошего тем и отличается, что плохой врач в 95 % случаев все правильно делает, а хороший — в 97 %. Вот эти редкие случаи — в них и проявляется квалификация врача.

КС: Какие случаи на эти два процента приходятся?

Андрей: Например, какие‑нибудь редкие заболевания, опухоли, непонятные изменения на снимках. Один раз у меня дедушка был на приеме, жаловался на ухудшение зрения, боль в районе глазницы и постоянные выделения из носа. Сделали МРТ, и оказалось, что у него линейное образование, где его быть не должно. Выяснилось, что пациент полгода назад колол дрова, и ему в нижнее веко воткнулась щепка — он ее вытащил, и вроде бы все прошло, а потом оказалось, что на самом деле щепка была длиннее сантиметров на 10, и все эти 10 см древесины у него застряли под глазом в гайморовой пазухе. Наши ЛОР-врачи удалили щепку, и дедушка выздоровел.

Еще был интересный случай — пришла женщина с болью в спине. Сделали ей МРТ и увидели, что у нее странная «распорка» в позвоночном канале — пластина толщиной 4 миллиметра, ровная такая, а спинной мозг ее обтекает. Вроде бы, железка, но металл на МРТ дает искажение сигнала, значит, нет. Предположили, что стекло, начали разговаривать — да, она в детстве упала со второго этажа, выбив стекло, и, видимо, один из осколков воткнулся в спину, прошел прямо через позвоночник, не повредив спинной мозг, и там очень плотно встал. На момент обращения к врачу женщине было 60 лет, то есть она больше 50 лет прожила со стеклом, которое острым как бритва краем касается спинного мозга. И никакой симптоматики, никаких жалоб, только вот к старости остеохондроз проявился.

КС: Наши люди вообще очень стойкие — известны случаи, когда после войны и с пулями, и с осколками снарядов жили…

Андрей: У нас был случай, можно сказать, эхо послевоенного времени — пришел дедушка, положили его делать снимок головы, а у него полное выпадение картинки — пятна, ничего не видно. Сделали рентген — оказалось, у него две иголки воткнуты по средней линии… Это был такой изуверский способ борьбы с нежеланными детьми в послевоенное время — им втыкали в родничок иголки, и они тихо умирали от инфекции, а потом их так же тихо хоронили — тогда же младенческая смертность высокая была, никто особо не разбирался, от чего ребенок умер. Видимо, и с этим дедушкой в младенчестве поступили так же, а он взял и выжил всем назло. Кстати, это в «Докторе Хаусе» тоже было, в одной из серий — смотрим, и я жене говорю «ха, у нас точно такой же случай был!».

КС: Вы часто вспоминаете доктора Хауса — Вы его поклонник?

Андрей: Разумеется. Мы с женой все сезоны посмотрели. Конечно, есть и неувязки — например, показывают селезеночную артерию, а врачи обсуждают, что это средняя мозговая артерия. Или врач говорит «смотри, какая крупная сосудистая аномалия», а показывает снимок МРТ, на котором идеальная норма. Прямо иногда жалеешь, что ты по роду деятельности вынужден обращать на это внимание: другие зрители ведь смотрят — и ничего их не смущает, для них это — чудо диагностики.

КС: Бывает ли, что в ходе исследования находите больше, чем нужно?

Андрей: Конечно, и это реальная проблема! Есть даже такой термин и в зарубежной, и теперь уже в нашей медицине — «жертва чрезмерной неоправданной визуализации». Вот сегодня пример был. Пришла женщина, у нее головные боли, и она сама себе «назначила» томографию головы и шеи — прочитала в Интернете или кто‑то посоветовал. И, в общем‑то, имела полное право: у нас же все свободные в своих решениях люди, тем более что метод безвредный — облучения нет, даже препараты вводить не надо. Сделали ей снимок шеи, нашли за пищеводом нечто, похожее на увеличенный лимфоузел, 2 см диаметром. Что это может быть? Мы же не вскрытие, точно не уверены, что именно нашли, — может быть, это опухоль нерва, или стенки пищевода, или еще что. В итоге, женщина не нашла причину беспокоящей ее головной боли, но получила еще одну «головную боль».

Мы считаем, без крайней необходимости визуализация не нужна. Есть очень узкий спектр болезней, при которых скрининг оправдан: это, например, скрининг узлов щитовидной железы, скрининг рака легкого у мужчины-курильщика, скрининг толстой кишки при помощи колоноскопа — доказано, что при проведении этих процедур смертность от рака уменьшается. Однако подавляющее большинство болезней не подлежат скринингу, потому что вреда от того, что мы находим что‑то непонятное, а потом начинаем выяснять, что это было, зачастую гораздо больше, чем пользы.

КС: А как быть врачу, если он получил слишком много информации?

Андрей: Есть хорошее выражение — «рентгенолог видит то, что знает». Если он плохо подготовлен теоретически и встречается с чем‑то незнакомым, он так и напишет — «образование, очаговое поражение», что переводится на обычный язык как «не знаю, что». А если он читал и изучал, у него в голове будет дифференциально-диагностический ряд, то есть ему сразу придут на память несколько заболеваний, которые могут иметь такой вид. И он предложит клиницисту выбрать между ними, и предложит путь, другие методы, каким образом это можно уточнить.

Если снимок допускает несколько трактовок, необходимо поговорить с больным, выяснить, что его беспокоит, какие у него жалобы, применялись ли другие методы обследования и т. д. Часто приходится сталкиваться с мнением, что врач — это тот, который ведет пациента, а рентгенологи «только картинки смотрят». И ладно, если так думают обыватели, но иногда так и клиницисты заблуждаются: они думают, что у нас настолько точный метод, что, когда мы получаем снимок, на нем чуть ли не черным по белому написано, что именно с пациентом.

КС: Есть ли у Вас в связи с этим профессиональная обида на коллег?

Андрей: Нет, это же общеизвестно, что человеку свойственно считать себя чуть значительнее другого. Ну и потом, я много лет читаю лекции по лучевой диагностике врачам клинических профилей, нейрохирургам, неврологам, реаниматологам, и у нас в регионе этот миф про рентгенологов и «картинки», я думаю, развеян. Ведь фактически во многом именно благодаря нашей работе удается поставить диагноз, и в этом смысле мы находимся даже в более выгодном положении, нежели «лечебники», потому что оценить симптоматику мы можем точно так же, как и они, а вот оценить «картинки» мы сможем гораздо лучше, мы же на это и «заточены».

Я думаю, обижаться тут не надо, надо налаживать междисциплинарное взаимодействие, которое позволяет извлечь максимум пользы для больного. Для любого нормального рентгенолога задание «сделать МРТ головного мозга» — это очень обще, это как сказать «собрать легковой автомобиль», а ведь он бывает «Запорожец», а бывает Bugatti, и разница между ними огромная. Так что лечащему врачу будет лучше не просто МРТ пациенту назначать, а ставить перед нами, рентгенологами, конкретную задачу, формулировать точно, на какой вопрос призвано ответить исследование, чтобы мы могли провести его максимально эффективно.

КС: Что пока является терра инкогнита для сферы диагностики?

Андрей: Возможности диагностики стали значительно шире. К примеру, взять образования надпочечников, здесь МРТ называют неинвазивной биопсией: мы можем сказать, рак это или нет, практически в 100 % случаев, и для нас это рутина. Оценка степени сужения сосуда — я застал то время, когда артерию пунктировали, втыкая иголки в шею пациента, что, естественно, предполагало осложнения. А сейчас пациенту просто внутривенно вводят контраст, дожидаются, пока он попадет в артериальные сосуды, быстро сканируют и в результате с той же точностью могут оценить степень сужения сосуда и спланировать адекватную тактику.

Но надо признать, что и по сию пору специфичность лучевой диагностики не всегда 100 %, то есть мы видим, но не всегда можем сказать, что именно, и в результате не всегда можем отличить, например, воспалительный процесс от опухоли, и вот эта высокая чувствительность при более низкой специфичности — пока предел для лучевой диагностики. Сейчас разрабатывают молекулярную диагностику, например, в арсенале у нас есть контрастный препарат для МРТ, молекулы которого «захватываются» только в нормальных клетках печени, и в результате маркируют их, позволяя отличить на снимке добрый процесс от злого. В обиход вошло модное слово «радиогеномика» — когда метод исследования используется, чтобы отыскать у опухоли признаки, которые могли бы быть как‑то связаны с ее генетикой — ведь опухоли часто вызываются мутациями, и надо понять, как эти мутации проявляются макроскопически, то есть в их внешнем виде. Прогресс достаточно хороший — выявляются целые наборы признаков, которые можно соотносить с тем или иным генотипом опухоли, и это открывает фантастические перспективы. Но как бы ни были совершенны методы диагностики опухолей, излечить все виды болезней мы пока не можем — часто речь идет лишь о борьбе за продление жизни пациента и сохранение ее качества, и это предел не только для диагностики, но и для медицины вообще. Хотя, надо сказать, если раньше диагноз меланомы, глиобластомы (злокачественные опухоли кожи и мозга) являлся приговором, то сейчас, благодаря успехам химиотерапии, уже есть люди, которые живут многие годы в ремиссии, то есть, по сути, являются выздоровевшими!

КС: Помимо успешной карьеры и преподавательской деятельности, у Вас есть семья и, насколько я знаю, трое детей. Расскажите о них немного.

Андрей: У меня трое детей: сыну 16 лет, средней дочке 10, младшей — 8. Стараюсь выходные проводить вместе с ними — уроки вместе делаем, кино смотрим, в гости и церковь ходим, играем, катаемся на велосипедах, лыжах, коньках. Я вижу их отношение ко мне, и думаю, что у меня как у отца все скорее хорошо, чем плохо, и по большому счету я на оптимизме. Дети очень интересуются моей работой: старший собирается в медицинский поступать, девочки, конечно, тоже говорят — будем как папа, но пока рано об этом судить. Я ведь тоже в свое время хотел железнодорожником быть, а в результате вот как все повернулось.

Катрен Стиль

Катрен Стиль

зарегистрированным пользователям