Основы дифференцированной терапии младенцев с синдромом колик

Михаил Денисово патогенезе, клинике и лечении младенческих колик

Осматривая детей первого года жизни, педиатр довольно часто сталкивается с особым состоянием — болью. При описании болевого синдрома у младенцев обычно используют термин «колика» (греч. kolikos — «страдающий от кишечной боли»). По мнению специалистов, каждое пятое обращение к педиатру связано именно с младенческими коликами. Наши наблюдения показали, что 31 % матерей, обратившихся на прием с детьми первого года жизни, заявляли о коликах, причем 89 % из них воспитывали своего первого ребенка.

Досье КС

Михаил Юрьевич Денисов

доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии (с курсом педиатрии) медицинского факультета Новосибирского национального исследовательского государственного университета

Следует различать младенческие колики как самостоятельное функциональное заболевание и как симптом другой болезни. Как самостоятельное функциональное заболевание младенческие колики наблюдаются только в случае грудного вскармливания, встречаются довольно часто и связаны с пищевыми погрешностями матери. Так, при нерегулярном приеме пищи, избыточной углеводной нагрузке в рационе матери у ребенка появляется дискомфорт в животе и, как следствие, — беспокойство и довольно продолжительный плач. Нормализация режима и рациона питания приводит к моментальному выздоровлению (принципы питания кормящей матери изложены ниже в этой статье).

Как показывает наш опыт, в первые три месяца жизни боль в животе в подавляющем большинстве случаев связана с транзиторным феноменом непереносимости лактозы. Это клинически выраженное состояние возникает из‑за недостаточной активности лактазы — фермента пристеночного пищеварения, расщепляющего молочный сахар (лактозу) в тонкой кишке.

Патогенез

Известно, что в материнском молоке уровень лактозы достигает 4,9–9,5 г на 100 мл, что составляет 85 % всех углеводов субстрата. В физиологических условиях лактаза расщепляет лактозу молока на две молекулы моносахаридов — глюкозу и галактозу, которые эффективно всасываются в тонкой кишке. В случае дефицита (алактазия) или низкой активности лактазы (гиполактазия) в дистальные отделы кишечника поступает значительное количество нерасщепленной лактозы. Это приводит к активизации сахаролитической флоры, накоплению органических кислот и значительного количества газов, преимущественно водорода, в просвете кишки и, как следствие, к снижению рН химуса, метеоризму, гиперперистальтике и болевому синдрому (колика). Лактоза и кислоты в силу своей гиперосмолярности привлекают в просвет кишки жидкость, вызывая осмотическую диарею.

Лактазу продуцируют исключительно высокодифференцированные энтероциты, расположенные на вершине ворсинок клеток слизистой оболочки. Активность меняется в процессе онтогенеза, следовательно, все факторы, влияющие на процессы дифференцировки энтероцитов и скорость их обновления, могут изменять активность фермента.

Некоторые патологические состояния, возникающие в анте- и интранатальный периоды, способствуют недостаточному снабжению плода кислородом для удовлетворения потребностей метаболизма. К таким состояниям отнесли анемию беременных, хроническую фетоплацентарную недостаточность, асфиксию плода в период родовой деятельности. В экспериментальных исследованиях показано, как гипоксия приводила к прекращению дифференцировки клеток. Таким образом, по нашему мнению, внутриутробная гипоксия плода приводит к нарушению дифференцировки клеток слизистой оболочки тонкой кишки, в частности, энтероцитов, что влечет за собой нарушение синтеза лактазы и, как следствие, возникновение транзиторной непереносимости лактозы.

Клиническая картина

Дебют патологии приходится на возраст от первого до третьего месяца жизни; в первые 2–3 недели лактации в молоке матери содержится незначительное количество лактозы. Младенца беспокоят колики, что проявляется криками, плачем, нарушением сна. При осмотре выявляется значительное вздутие живота из‑за метеоризма. Пальпируются вздутые петли кишечника с отчетливо слышимым шумом плеска. Анальная область раздражена: обнаруживается гиперемия и мацерация кожи вокруг ануса диаметром не менее 3–5 см, иногда даже с переходом на копчиковую часть. Отметим частый (до 10–15 раз в сутки) и водянистый стул пенистого характера, с примесью слизи. Раскрывая подгузник, можно удостовериться, что кал имеет выраженно кислый запах из‑за большого количества органических кислот. Запах «уксуса» откровенно ударяет в нос.У некоторых детей кислая среда калового химуса и гиперперистальтика на фоне дисфункции мышц анального жома приводят к появлению так называемого «диарейного запора». Дефекация при этом болезненна и неэффективна (дисхезия). Но кал все равно водянистый. Данное состояние ни в коем случае нельзя расценивать как запор и тем более не следует назначать слабительные средства.

Колики у ребенка вызывают непомерные страдания родителей. Крик и плач может продолжаться длительное время. Нередко ребенок после прикладывания к груди практически сразу бросает сосание, начинает беспокоиться, сучит ножками, а мать отмечает бурление в животе. Даже если накормить ребенка удается, то после еды ребенок длительное время не может заснуть, наблюдаются срыгивания из‑за метеоризма (наполненные газом кишки подпирают желудок, происходит сброс пищевого химуса).

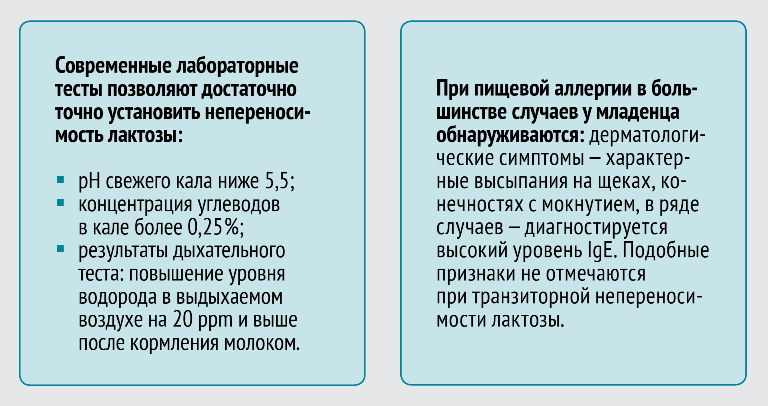

Лактазная недостаточность или аллергия на молоко?

К сожалению, аналогичная клиническая картина наблюдается и при гастроинтестинальной форме пищевой аллергии. Аллергическое поражение слизистой оболочки желудка и тонкой кишки более чем в 90 % случаев вызывается белками коровьего молока. Установлено, что причиной пищевой аллергии, а в последующем формирования «атопического марша», становится использование смесей на основе цельного коровьего молока для кормления новорожденного с отягощенным аллергологическим анамнезом. Младенец впервые встречается с огромной, по сравнению с грудным молоком, дозой причинно-значимых антигенов — α-лактальбумином, казеином и т. д. Аллергическая реакция приводит к повреждению слизистой тонкой кишки, нарушению дифференцировки энтероцитов, эозинофильно-лимфоцитарной инфильтрации.

Каким образом осуществлять диагностику и дифференцированное лечение таких пациентов? Попробуем разобраться.При транзиторной недостаточности лактазы особое значение придается акушерско-гинекологическому анамнезу: следует установить факторы внутриутробной гипоксии плода. При гастроинтестинальной форме аллергии на первое место следует поставить оценку аллергологического анамнеза: практически всегда удается установить, что один или оба родителя страдают аллергической патологией.

Настрой и диета матери

С учетом установленной патологии следует проводить дифференцированную терапию ребенка, которая включает психологическую поддержку семьи, оптимизацию питания кормящей матери, коррекцию вскармливания младенца, а также вспомогательное лекарственное обеспечение.

Коррекция психологического состояния семьи — очень важная и порой основная задача восстановительного лечения для пациентов этой возрастной группы. У наиболее впечатлительных родителей то или иное болезненное состояние ребенка вызывает чрезмерное беспокойство, страх перед его будущим и т. д. В преодолении психологических преград особую роль играет жизненная позиция и опыт педиатра.

Если мать кормит малыша грудью, необходимо детально проанализировать рацион ее питания. Женщина должна принимать пищу 4–5 раз в день, питаться нужно разнообразно, в достаточном объеме, без излишеств. Основной принцип питания кормящей мамы можно сформулировать следующим образом: «Чем проще — тем лучше!». Женщине разрешается большинство видов каш, макаронные изделия из высококачественных сортов пшеницы твердых сортов, мясо (индейка, курица, кролик, постная свинина и говядина), овощи с легкой клетчаткой (кабачок, патиссоны, брокколи, цветная капуста, картофель и т. д.), яйца (куриные или перепелиные) несколько раз в неделю, неяркие фрукты, разнообразные напитки, в том числе вода, общим объемом около 1,5 л в день. Исключаются сдобный хлеб, бобовые, морепродукты, экзотические фрукты, а также остро-жгучие, экстрактивные продукты.

При транзиторной непереносимости лактозы небольшое количество молока можно включать в рацион матери. Однако если имеются даже минимальные подозрения на пищевую аллергию, то молоко полностью исключается из материнского рациона. В качестве заместительных средств питания кормящей матери при пищевой аллергии целесообразно включать в рацион лечебно-профилактические продукты, содержащие гидролизованный молочный белок, незаменимые жирные кислоты, в частности омега-3 и омега-6.

Режим кормлений

При достаточном количестве грудного молока все усилия врача и матери должны быть направлены на сохранение полного объема этого наиважнейшего продукта. В первые 4–6 мес. жизни никакие продукты прикорма ни в коем случае не используются. Cледует рекомендовать почасовой график кормления младенца вместо кормления «по требованию», подходящего только для здоровых детей. Прикладывание к груди должно осуществляться по индивидуальному плану, 6–8 раз в сутки или даже чаще. Мы объясняем матери, что необходимо исключить спонтанные прикладывания к груди с целью успокоения малыша, в противном случае деятельность пищеварительной системы будет в постоянном напряжении и победить болезнь будет затруднительно.

При пищевой аллергии также ни в коем случае нельзя рекомендовать матери отлучать ребенка от груди. Материнское молоко наиболее оптимальный продукт питания при любой патологии.

Медикаментозная поддержка и смеси

С заместительной целью до момента прикладывания к груди назначаются препараты лактазы, индивидуальная доза может колебаться от 1 до 5 капсул на прием. Применение лактазы осуществляется в каждое кормление молоком в течение длительного периода времени (несколько месяцев).

В случае искусственного вскармливания врачу необходимо подобрать соответствующую пищевую формулу. Выбор должен учитывать характер выявленной патологии.

Так, при транзиторной непереносимости лактозы назначают низко- или безлактозные смеси на полный рацион вскармливания.Даже при малейшем подозрении на аллергическую патологию недопустимо применять смеси для здоровых детей или профилактические гипоаллергенные формулы. Выбор продукта питания осуществляется исключительно из средне- и высокобелковогидролизованных продуктов, позволяющих преодолеть аллергическое воспаление слизистой оболочки. В тяжелых случаях пищевой аллергии показаны аминокислотные формулы.

Особое внимание должно уделяться технике кормления искусственными смесями: следует тщательно контролировать частоту и объем вскармливаемого продукта, не допуская как недокорма, так и перекорма. Смесь в бутылочке подается ребенку в подогретом виде (35–36 °С). Желательно использовать для кормления специальные антиколиковые бутылочки с однопроходным током жидкости и предотвращением заглатывания газов во время сосания.

Пробиотики

Как известно, и при транзиторной непереносимости лактозы и при гастроинтестинальной форме пищевой аллергии нарушается становление и структура нормального микробиотома кишечника. Подобная ситуация плохо сказывается на всем организме в целом. Патологическое течение беременности, родов, проблемы в неонатальный период деформируют стройную систему саморегуляции кишечной биосистемы. Наряду с описанными рекомендациями, обязательным является пробиотическая поддержка пациента.

Действие пробиотиков не сводится к простому заселению кишечника, как это зачастую представляется, — их влияние более сложное. Это естественная конкуренция с патогенной и условно-патогенной микрофлорой, превалирующей при бродильной диспепсии, адгезия к слизистой оболочке кишечника и взаимодействие с эпителиоцитами, иммуномодулирующий и витамин-синтезирующий эффекты. Конкурентное действие пробиотиков осуществляется благодаря способности синтезировать бактерицидные ингредиенты (органические кислоты, перекись водорода, сероводород); борьбе за питательные вещества и факторы роста; снижению внутрипросветной рН (молочная, уксусная, яблочная и другие кислоты); предотвращению адгезии и инвазии на слизистую оболочку патогенных микробов.

К сожалению, спектр пробиотиков для детей грудного возраста довольно ограничен. Показаны безмолочные и безлактозные формулы пробиотических добавок к пище.

Прогноз

В заключение отметим, что при транзиторной непереносимости лактозы, развившейся в результате действия патологических факторов, активность фермента постепенно восстанавливается, ребенок выздоравливает. Через несколько месяцев после начала диетотерапии становится возможным расширение питания вначале путем небольшого увеличения лактозной нагрузки (перевод на смесь с бóльшим содержанием лактозы или введение каши при 1/3–1/2 разведении молока), а затем и перехода на физиологическую возрастную диету под контролем общего самочувствия и характера стула. При гастроинтестинальной форме пищевой аллергии прогноз не столь уверенный и зависит от характера сенсибилизации.

23 июля 2015

Фото: www.thinkstockphotos.com

Выпуск: №139, июнь 2015 Фарма, №139, июнь 2015 Врач16323 просмотров

16323 просмотров

Поделиться ссылкой с друзьями ВКонтакте Одноклассники

Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter.

Катрен Стиль

Катрен Стиль

зарегистрированным пользователям