Под маской депрессии

Молодой мужчина поступил в стационар с признаками депрессии

22‑летний мужчина поступил в терапевтическое отделение с симптомами большого депрессивного расстройства. Депрессия проявлялась сниженным настроением, потерей интереса к жизни, отсутствием аппетита (с потерей 10% массы тела), бессонницей, утомляемостью, снижением концентрации внимания и суицидальными мыслями в течение трех месяцев. Также пациента беспокоили парестезии пальцев ног. В анамнезе не было указаний на злоупотребление алкоголем или наркотиками, также не было признаков маниакального синдрома. Длительное время больного беспокоили генерализованные судороги, в связи с чем он в течение двух лет принимал вальпроевую кислоту 600 мг/день. В анамнезе были указания на диспепсический синдром, для лечения которого пациент принимал в течение 5 лет омепразол 40 мг/день. При физикальном обследовании не было выявлено отклонений от нормы. Не найдено нарушений чувствительности или двигательной активности, отсутствовали симптомы Хвостека и Труссо.

Симптом Хвостека — сокращение мимических мышц, возникающее при раздражении лицевого нерва при постукивании по коже лица в зоне его проекции (скуловая дуга впереди наружного слухового прохода — область деления лицевого нерва на основные ветви). Симптом отражает повышенную чувствительность этих мышц. Характерен для заболеваний, сопровождающихся повышенной нервно-мышечной возбудимостью (неврозы, эпилепсия, туберкулезная интоксикация и др.). Резко выраженный симптом Хвостека типичен для тетании.

Симптом Труссо — тоническая судорога кисти в виде «руки акушера» при давлении на область сосудисто-нервного пучка в области плеча (обычно на плечо на десять минут накладывают манжету тонометра). Наблюдается при тетании и спазмофилии.

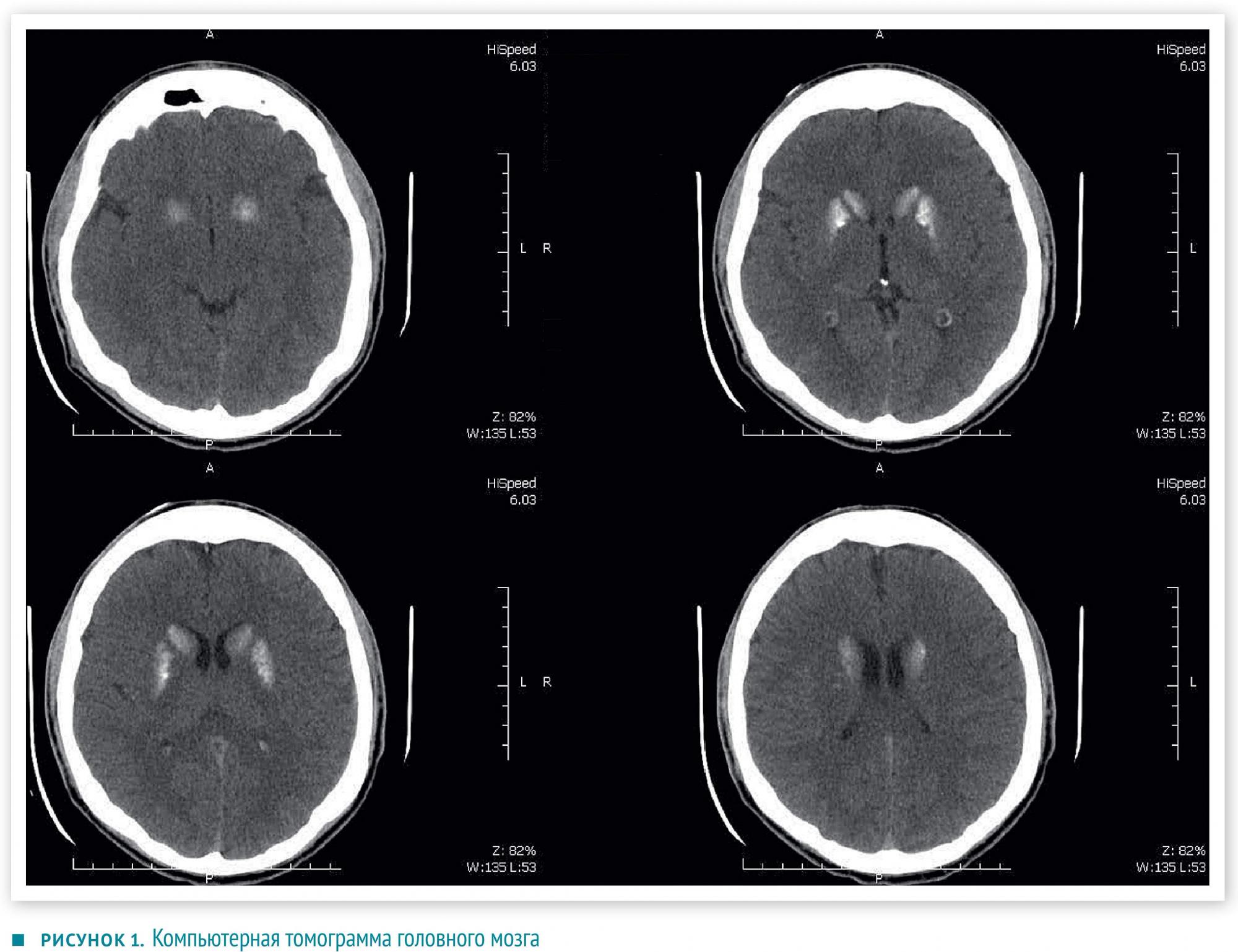

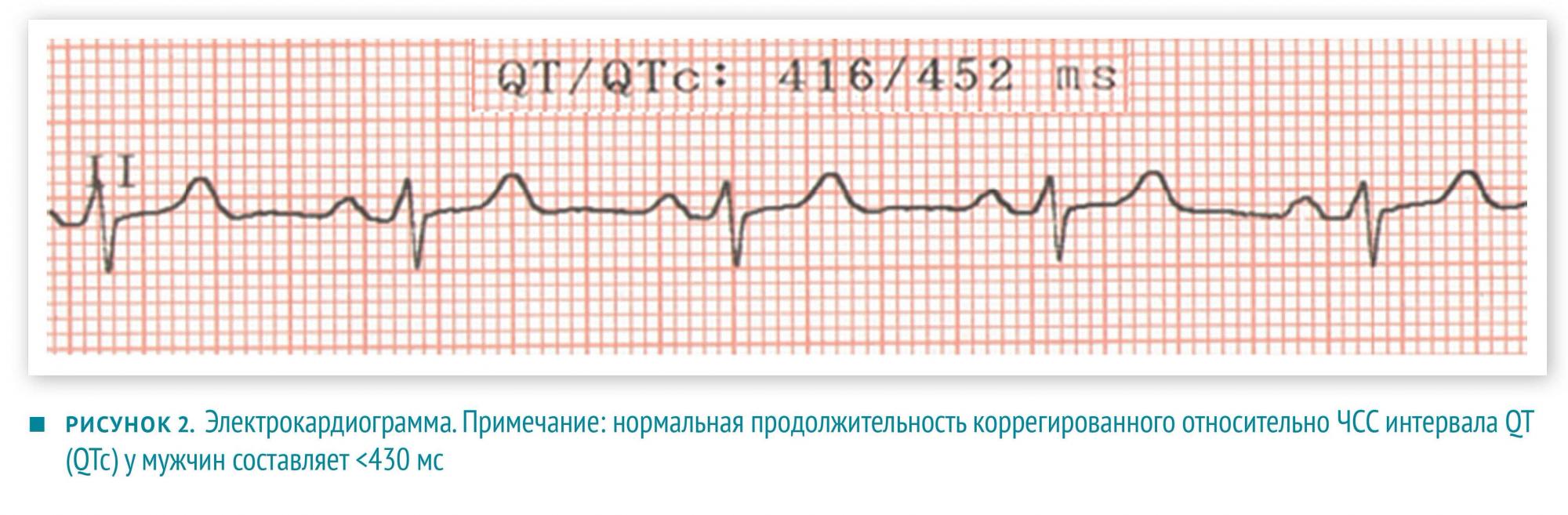

Психический статус соответствовал большому депрессивному расстройству в соответствии с критериями пересмотренной четвертой редакции Руководства по диагностике и статистике психических расстройств (DSM—IV-TR) [1]. При КТ-сканировании головного мозга были обнаружены не накапливающие контраст симметричные билатеральные кальцинаты повышенной плотности в скорлупе и полосатом ядре (рис. 1). На ЭКГ было описано удлинение интервала QT в отсутствие других отклонений (рис. 2).

Были снижены уровень общего кальция до 5,4 мг/дл (норма 8,8–11,0 мг/дл), уровень ионизированного кальция до 0,73 мг/дл (норма 1,0–1,3 мг/дл), уровень магния до 0,7 мг/дл (норма 1,9–2,5 мг/дл), а также базовая концентрация паратиреоидного гормона (ПТГ) до 8,3 пг/дл (норма 12,0–88,0 пг/дл); был повышен уровень фосфатов сыворотки до 6,3 мг/дл (норма 2,5–4,8 мг/дл).

Сывороточные концентрации альбумина, 25‑гидроксивитамина D, тиреотропного гормона, Т3 и Т4, уровни креатинина и мочевины были в пределах нормы. Была снижена суточная экскреция магния с мочой (62 мг; нормативные значения 75–150 мг). При этом клиренс магния составил 0,8%, что соответствовало нормальному уровню его почечной реабсорбции.

Больному выставлен диагноз первичного гипопаратиреоидизма с гипомагниемией и клиническими проявлениями большого депрессивного расстройства. Вероятной причиной гипомагниемии признан длительный прием ингибиторов протонной помпы, учитывая то, что другие возможные этиологические факторы этого состояния отсутствовали (мальабсорбция, алкоголизм, прием диуретиков, тубулоинтерстициальные болезни почек).

Прием омепразола был незамедлительно отменен, в том числе на основании нормальной эндоскопической картины при проведении ФЭГДС. Больному был назначен пероральный прием кальция карбоната 3 г/день, кальцитриола 0,5 мкг/день, магния пидолата 366 мг/день и сертралина 50 мг/день (антидепрессант из группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина). Больной находился на стационарном лечении в течение 41 дня. Интересно, что симптомы большой депрессии начали регрессировать только после коррекции уровня общего кальция сыворотки.

Гипомагниемия на фоне приема ингибиторов протонной помпы (ИПП) в рекомендуемых дозах (20–40 мг/день) впервые описана в 2006 г. Точный механизм развития неясен. Предполагают, что ИПП нарушают абсорбцию магния в кишечнике через специфические магниевые каналы. Встречается редко, в литературе описано около тридцати клинических случаев. По данным исследований, риск развития гипомагниемии ассоциирован с параллельным приемом диуретиков.

Магний нужен для нормального функционирования паратиреоцитов. В условиях его отсутствия нарушается продукция этими клетками ПТГ, поддерживающего концентрацию кальция в организме, и электролитные нарушения еще более усугубляются.

Пациент был выписан с нормальными сывороточными показателями общего кальция (9,5 мг/дл) и магния (2,0 мг/дл). Сохранение клинического и лабораторного улучшения было подтверждено при плановом посещении поликлиники через 2 месяца после выписки.

Обсуждение

Паратиреоидный гормон (ПТГ) играет важную роль в кальциевом и фосфатном обмене. Физиологически в ответ на снижение сывороточного уровня кальция клетки паращитовидных желез усиливают секрецию ПТГ. Воздействуя на почки и костную ткань, а также опосредованно влияя на толстую кишку, ПТГ повышает концентрацию кальция в крови и снижает уровень фосфатов. Эти эффекты достигаются путем усиления резорбции костей, снижения выведения кальция с мочой и увеличения всасывания его в кишечнике, превращения 25‑гидроксивитамина D в 1,25‑дигидроксивитамин D (кальцитриол, активная форма витамина D), а также стимуляции экскреции фосфатов почками [2–4].

При первичном гипопаратиреоидизме отсутствует или снижена секреция ПТГ. У больных часто развиваются такие симптомы гипокальциемии, как тетания, судороги, мышечные спазмы, парестезии в пальцах рук и ног и периоральной области. В случае хронической гипокалиемии проявления менее специфичны и разнятся от полного их отсутствия до атипичных признаков, таких как нейро-психическая симптоматика. При этом расстройства настроения, редко описываются, как основное проявление гипопаратиреоидизма.

Типичные лабораторные находки при первичном гипопаратиреодизме — гипокальциемия и гиперфосфатемия на фоне отсутствия или выраженного снижения концентрации ПТГ. На рентгенограммах черепа или при КТ-сканировании головного мозга может быть обнаружена симметричная билатеральная кальцификация базальных ганглиев. На типичной электроэнцефалограмме появляются вспышки высоковольтных пароксизмов медленных волн. На электрокардиограмме может присутствовать удлинение интервала QT и изменения зубца Т, характерные для гипокальциемии [5–7].

Причиной первичного гипопаратиреоидизма в обычных случаях является повреждение паращитовидных желез при хирургических вмешательствах, а также проведение лучевой терапии на область шеи, возможен аутоиммунный гипопаратиреодизм (изолированный или комбинированный с недостаточностью других гормонов, например, при аутоиммунном полиэндокринном синдроме), идиопатический гипопаратиреоидизм, гипомагниемия, болезнь Вильсона, гемохроматоз, врожденные синдромы (например, синдром Ди Джорджи) [6, 8].

В настоящей публикации представлен необычный случай первичного гипопаратиреоидизма с атипичным основным проявлением в виде большого депрессивного расстройства, как следствия гипомагниемии, спровоцированной длительным приемом ингибиторов протонной помпы.

Длительное течение болезни до установления диагноза, вероятно, было обусловлено атипичной клинической картиной, при которой основным проявлением являлось аффективное расстройство. Значительная выраженность депрессивной симптоматики заставила провести интенсивный поиск соматической патологии перед выставлением диагноза первичного психического заболевания. Более того, дальнейшее отсутствие корректного диагноза могло привести к серьезным последствиям для пациента, от серьезных расстройств настроения до увеличения риска смерти.

Связь между гипопаратиреоидизмом и психиатрическими симптомами была подтверждена несколькими предшествующими исследованиями. В одном из них была описана связь между низким уровнем ПТГ и нейропсихическими расстройствами, при этом не было обнаружено внутричерепных кальцификаций [9]. Эти данные указывали на то, что пациенты с гипопаратиреоидизмом могут иметь психическую симптоматику даже в отсутствие кальцинатов в головном мозге. В описаниях шести клинических случаев других авторов депрессия, психоз и тревожность были связаны с гипопаратиреоидизмом [10–15]. Во всех наблюдениях психиатрическая симптоматика превалировала при хроническом течении заболевания. В большинстве случаев в анамнезе были указания на судороги, что позволяло заподозрить гипокальциемию и гипопаратиреоидизм. Психические расстройства были резистентны к общепринятой фармакотерапии (антидепрессантам и антипсихотическим средствам) до достижения нормального уровня кальция сыворотки. Эти находки подчеркивают важность пристального поиска первичной причины симптомов большой депрессии, так как надлежащая терапия соматической патологии может иметь значение для контроля над психическими проявлениями.

Заключение

Типичные клинические проявления первичного гипопаратиреоидизма включают тетанию, судороги, парестезии, деменцию и паркинсонизм. Изредка психические проявления могут превалировать. При проведении дифференциального диагноза у больных с депрессией или тревогой при атипичной клинической картине и наличии нарушений обмена кальция следует исключить первичной гипопаратиреоидизм. В некоторых случаях дифференциальный диагноз может представлять трудности в связи с отсутствием классических проявлений гипокальциемии, в частности судорог. Рутинное определение уровня кальция сыворотки является важным инструментом в диагностике подобных случаев.

Пациент дал письменное согласие на публикацию своего случая. Копия письменного согласия находится у главного редактора журнала (JOURNAL OF MEDICAL CASE REPORTS).

4537 просмотров

Поделиться ссылкой с друзьями ВКонтакте Одноклассники

Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter.

Катрен Стиль

Катрен Стиль

зарегистрированным пользователям